第13回はとなび「教育大発NPO法人の取り組みと 研究のご紹介」

2025/08/06

"はとなび" とは?https://hatogaoka-dc.jp/はとなび

講師紹介

ご多忙の中、第13回「はとなび」の講師を引き受けてくださったのは、 北海道教育大学岩見沢校准教授の鈴木哲平氏です。

鈴木氏はスポーツマネジメントと統計学を専門に、大学と地域をつなぐNPO法人の理事としても活動されています。

今回は 、

①教育大発NPOのプロジェクトについて

②自治体ビッグデータを活用した研究について

――という二本柱でディスカッションも交えながらご講演いただきました。

この記事ではその一部をご紹介させていただきます。

教育大発NPO「北海道教育大芸術・スポーツ文化研究所」とは

「大学の研究成果を地域に実装するには、大学の枠の中だけでは限界がある」

——そうした課題意識から生まれたのが、特定非営利活動法人 北海道教育大芸術・スポーツ文化研究所です。

2024年1月、北海道教育大学岩見沢校の教職員を中心に設立されたこのNPOは、大学での知見を“外に出す”手段として、芸術とスポーツを軸に地域との協働を進めています。研究成果を現場に届け、市民が実際に体験し、暮らしの中に息づくように展開していく。そのために、大学という教育研究機関とは異なる立場から、継続的に地域と関わる仕組みを構築しようとしています。

活動の中核を担うのは、生涯スポーツ、子どもの体力と認知、野外教育、声楽・オペラ、サウンドスケープ、イラストレーション、まちづくり・都市養蜂、スポーツ政策、健康情報学といった幅広い専門領域を持つ9名の教授陣。

分野を越えて連携しながら、「研究」と「地域社会」のあいだに実践的な橋を架けることを目指しています。

今回、実際の活動事例をいくつかご紹介いただきました。

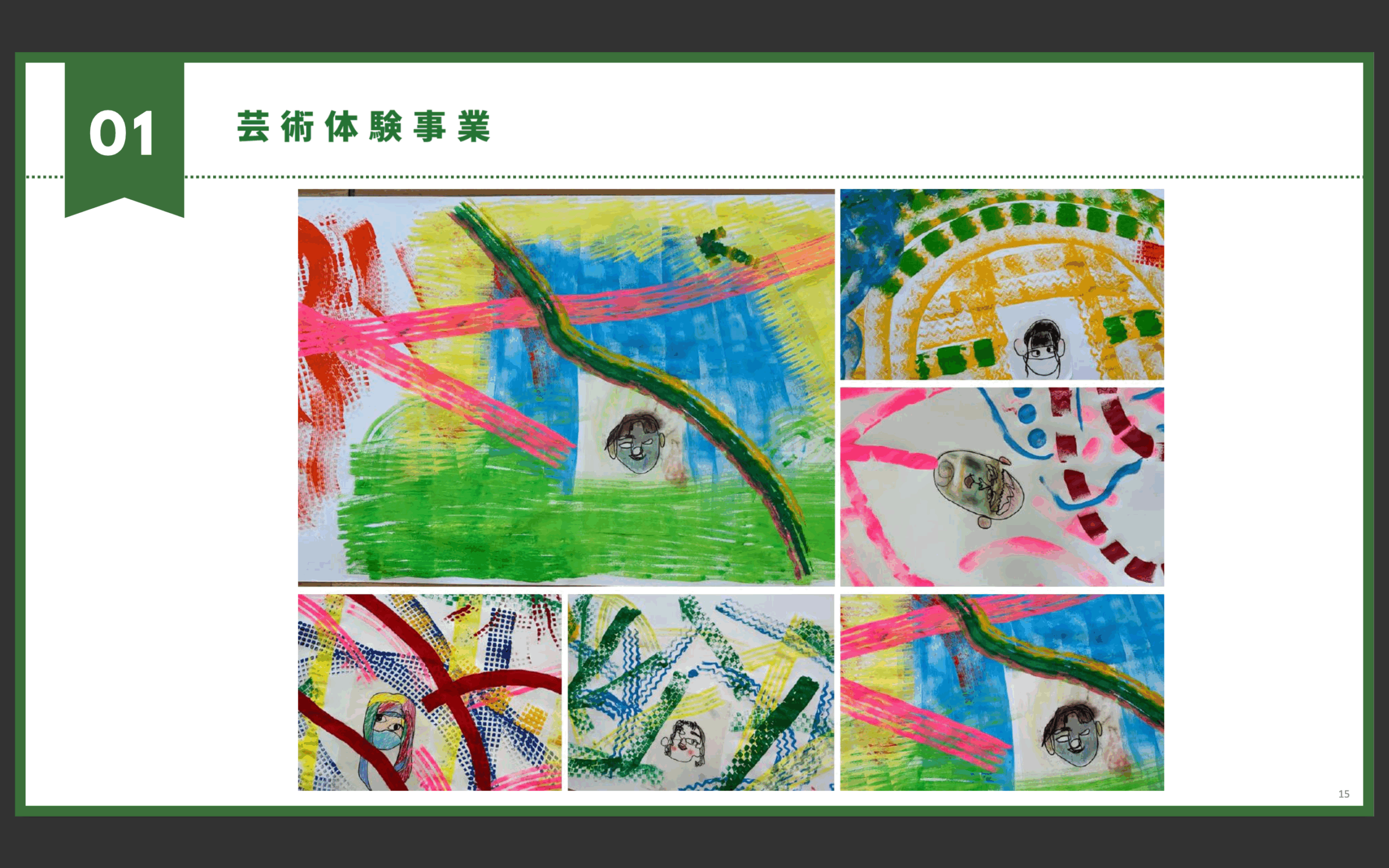

通信制高校生向け美術ワークショップ

岩見沢校のアトリエを開放し、通信制高校の生徒を対象とした美術ワークショップ「みて感じて広がる表現の世界」の開催です。

美術経験の有無を問わず誰でも参加できる内容とし、自分の感覚や気持ちを素直に表現する体験を通じて、自己肯定感や創造性を育むことを目的としています。

当日は、鏡を見ながら手元を見ずに一筆で自画像を描く「一筆書きで自分の顔を書いてみよう」、そして刷毛やローラーを使って巨大な模造紙に自由に色を広げる「感じたことを色で広げよう」の2つのワークを実施しました。

自由で制限のない表現活動の中で、生徒たちは自分の内面と向き合い、他者の表現とも自然に関わる時間を過ごしました。

美術を学ぶ機会であると同時に、感じたことを自由に表現できる“居場所”として、今後も継続的な実施が期待されています。

体験型プログラム「Nチャレンジ」

Nチャレンジは、縦7m×横3mのN字コースで直線走・ターン・ミニハードル・ジグザグを一気に計測する小学生向け体力テストです。光電管で約10秒前後の走行を高精度に計測し、7区間のタイムを即時印刷。学年別データとの比較(A/B評価など)も可能で、自分の現在地を把握できます。

子どもたちは結果用紙を見ながら「このコーナーが遅かった」「次はターンを意識」など自分で改善点を見つけて即リトライし、“前回の自分超え”に夢中になる様子が報告されました。芝生会場では靴を脱いで何度も挑戦するケースもあり、やればやるほどタイムが伸びる実感がモチベーションに。並行して閉眼片足立ちなどの体力測定も行い、体力のセルフチェックを促しています。

実施場所は道の駅や研修室などに広がっており、床が滑りやすい会場ではバスケットコート用床材を敷くなど、安全面の工夫もなされています。

講演時点では、6月29日(雨竜町 道の駅)での実施が予告され、親子や観光客を巻き込む地域イベントとして拡大中です。

雪国生活を体感するアートツーリズム

「雪国の暮らしそのもの」を体験価値とする1日型の体験プログラムを展開しています。

朝は雪かきから始まり、イグルー(雪洞)制作、スノーシューや“歩くスキー”など、スキーやスノーボードの技能がなくても楽しめるよう工夫された構成が特徴です。

参加者は、朝の雪かきから始まり、地元食材を使ったランチ、雪上アクティビティまで、雪国の1日をまるごと体験。

雪遊びだけでなく、「食べる」「移動する」「働く(雪かき)」といった生活全体に触れることで、地域のリアルな日常を感じることができます。

このプログラムは、大学の研究補助金を活用して立ち上げられ、現在はNPOが引き継ぐ形で社会実装と発展が進められています。

今後は参加者ニーズに合わせたプログラムの改良と、持続可能な収益モデルの構築に取り組み、地域発の冬季観光資源としての定着を目指しています。

都市養蜂×アートイベント、旧商店を活用した“サードプレイス”づくり

空き店舗となっていた(柿本商店さん隣接の)スペースを使ってほしいという要望を受け、大学が外部資金(研究補助金)でまず動かし始めたのが“サードプレイス事業”でした。美術専攻の学生が制作し、地域の方が作品を見たり作家から直接話を聞ける場となっており、補助金の期限後はNPOが引き継いで継続運営していく方針が示されました。

あわせて紹介されたのが、大学内で進めている都市養蜂(蜂蜜づくり)です。理由は「先生がやってみたいから。まずはやりたいことをやる」という率直な動機。採れた蜂蜜は、7月の教職員交流会で“ピザ+蜂蜜”として提供する計画が語られ、今後はNPOや市内飲食店と連携しての展開(大学単独では販売が難しいため)も検討中とされました。

いずれの取り組みも、大学が“立ち上げる”役割を担い、その後NPOが社会実装して持続させるという筋道が明確に語られています。アートによる交流拠点づくりと、蜂蜜を介した地域連携――小さく始め、地域の手に渡していくモデルとして位置づけられました。

参加者ディスカッションで生まれたコラボ案(NPOの活動について)

1|子ども・親子向けの新しい健康/アート体験

-

カスタム歯ブラシ×ブラッシング教室

3Dプリンタで持ち手をデザインし、歯科スタッフが正しい磨き方をレクチャー。“作って使う”体験でセルフケア習慣を育てる提案が盛り上がりました。 -

“体験パック”の定期開催

アートとスポーツ、さらに学校現場のロールプレイまでを束ねた複数回セットの学びプログラムを作ろう、という声も。 -

3歳児健診の“待ち時間”を活用

ほぼ100%来場する健康センターの健診で、Nチャレンジや体力測定を親子で体験してもらう――“偶然の出会いを必然に変える”導線づくりのアイデアが出ました。

2|冬でも動ける・集まれる“場所”を増やす

-

冬季インドアスケート/BMXパーク

空き倉庫をスケートパーク化し、札幌圏からも親子を呼び込む構想。まずは小さく体験できるサイズから、という現実的な始め方が共有されました。 -

“アートの時間”を買えるサードプレイス

学生の制作が見られ、話せる場所をまちなかに。都市養蜂や地元食とのコラボも視野に入れながら、持続可能な運営をNPOが担う方針が確認されました。

3|誰も置き去りにしない参加設計

-

在宅高齢者を“引っ張り出す”きっかけづくり

スポーツやアートに“行きづらい”高齢者のための、参加ハードルを極限まで下げたプログラムを――という提案。 -

異年齢ミックスの場づくり

同年代で閉じないことで、コミュニケーションの幅と身体活動の質が変わるという指摘があり、世代横断型イベントの必要性が共有されました。 -

経済・社会的格差を埋める学校での仕組み化

「裕福な自治体ほどリテラシーや参加機会が高くなる」という問題意識から、**学校単位での平等な導入(体育・総合学習等)**を提案する声も上がりました。

このディスカッションは、「大学が立ち上げ、NPOが社会実装で走り続ける」という今回のキーワードを、具体的な企画として一気に可視化した時間でした。ここで出た案のひとつでも“次のはとなび”で実証へ――そんな期待を残して、議論は次章の“データサイエンスで支える見える化”へとつながっていきました。

データサイエンスが支える“見える化”と政策提言

国保レセプト×ベイジアンネットワーク

―― 生活習慣改善の“入口”を探る確率的アプローチ

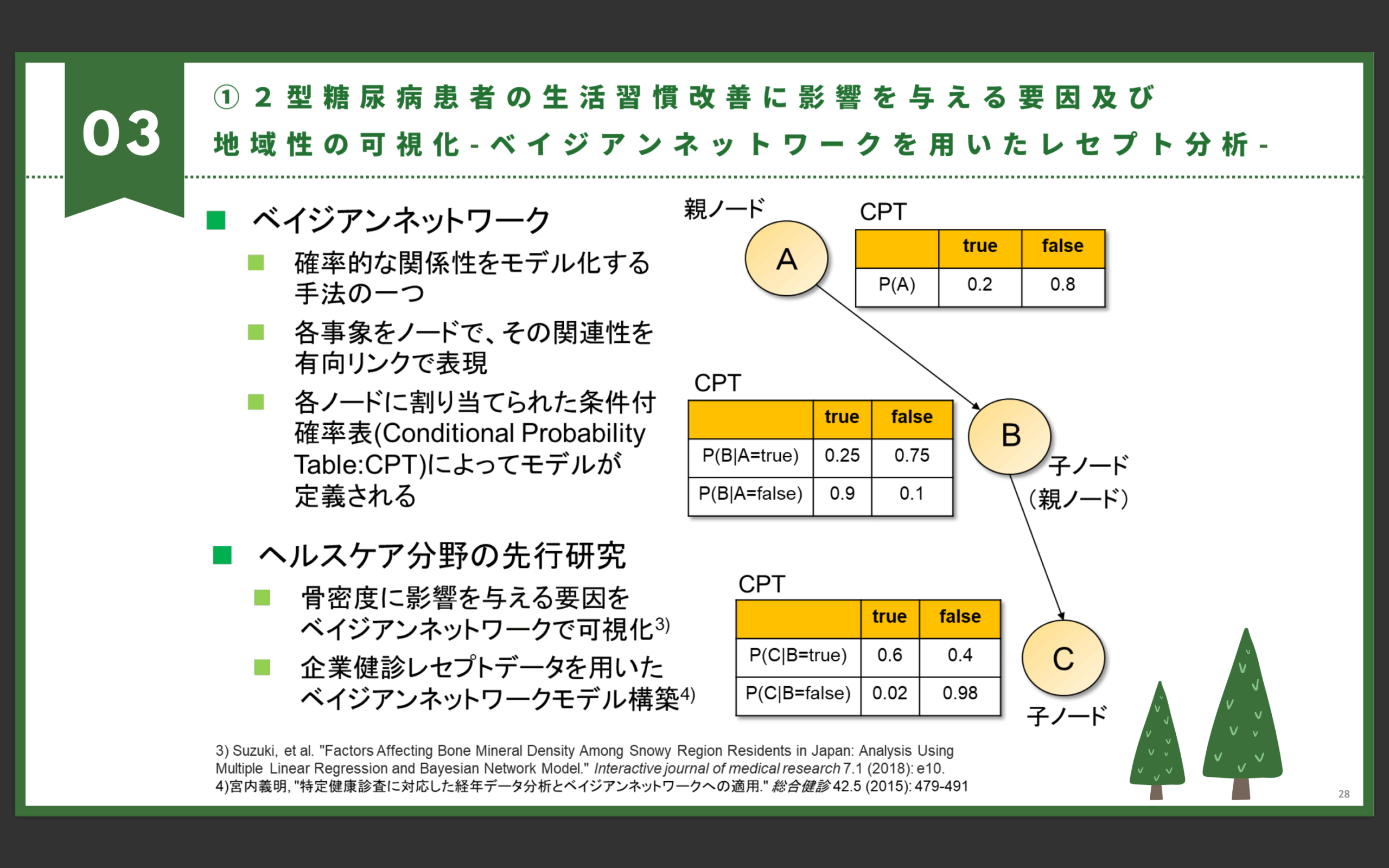

国保レセプトと特定健診データを連結し、糖尿病患者における生活習慣改善のきっかけや介入の順序を探る分析研究が紹介されました。用いられたのはベイジアンネットワークという統計的モデリング手法です。

ベイジアンネットワークとは?

ベイジアンネットワークは、複数の要素(変数)の関係性を“確率的な因果構造”として可視化するツールです。各要素をノード(点)、関係を矢印(辺)で表し、「ある要因が他の要因にどう影響しうるか」という因果の流れをネットワークとして表現します。

因果を断定するのではなく、「この変数がこうなったとき、他の変数がこう変わる“確率”が高くなる」といった“もしこうだったら”の試算ができる柔軟性**が特長です。医療や政策分野で、複雑な因果関係の仮説を構築するための手法として注目されています。

本研究の概要と手法

2013年度の自治体データをもとに、糖尿病患者の行動・体型・意識に関する以下のような変数を分析対象としました:

- 30分以上の運動習慣の有無

- BMI(体格)

- 歩行速度・身体活動量

- 生活習慣を改善したいという意思の有無

- 夜食・間食の有無

- 1年間の体重変化

- 年齢・性別などの属性

これらの変数間にベイジアンネットワークを構築し、「どの変数がどこにどのように影響を及ぼしているか」を可視化しています。モデル構築には医療者の知見も取り入れられ、非現実的な矢印(たとえば“夜食が性別に影響する”など)が生じないよう、現実に即した形で調整が加えられています。

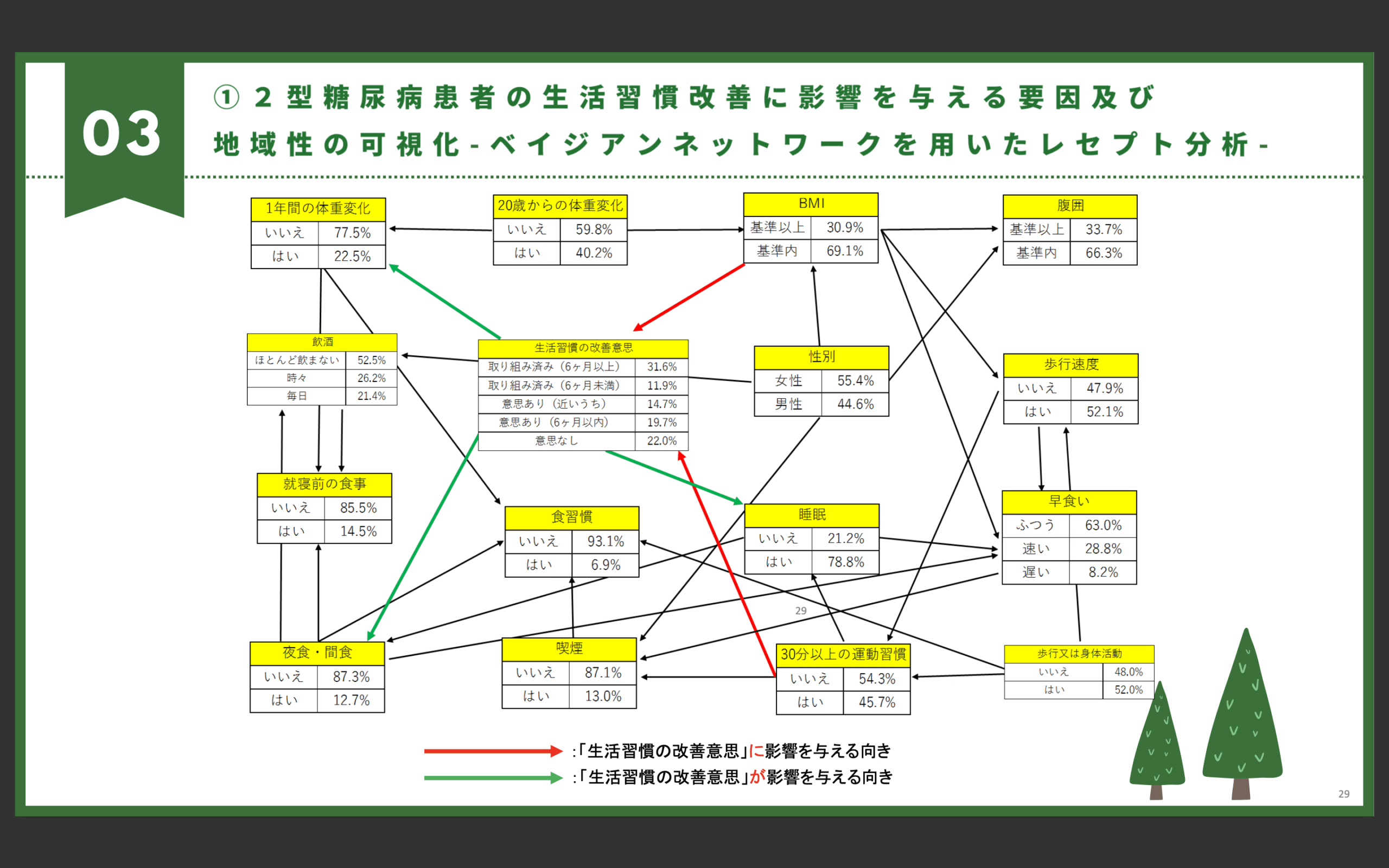

モデルが示した“流れ”の一例

-

「30分以上の運動習慣」や「歩行速度の高さ」は、“生活習慣を改善したい”という意思を高める前提条件としてネットワークの上流に位置。

-

意思が高まると、「夜食・間食」が減少し、「1年間の体重増加」が抑制されるという連鎖が確認されました。

逆に、運動習慣がない状態を仮定すると、「運動したいが未実行」という状態が生まれ、夜食・間食が増え、体重変化が悪化方向に向かう確率が高まる傾向が見られました。

実務への活用:何から手をつけるかの“優先順位”設計に

こうしたベイジアンネットワークの最大の利点は、大規模な実地実験を行わなくても、「どこから手をつけると改善が起こりやすいか」を事前に見極められる点です。

たとえば本研究では、「まず歩行量や軽い運動といった身体活動から働きかけるのが合理的である」という“介入の順番”が示唆されました。改善意思に先立つ変数(運動習慣やBMI)に丁寧に働きかけることで、食行動(夜食・間食)や体重といった“下流”の変化にも波及が期待できます。

これは、限られた資源の中で効率よく介入する戦略立案に役立つロジックの試算台として、現場に導入する価値のある視点です。

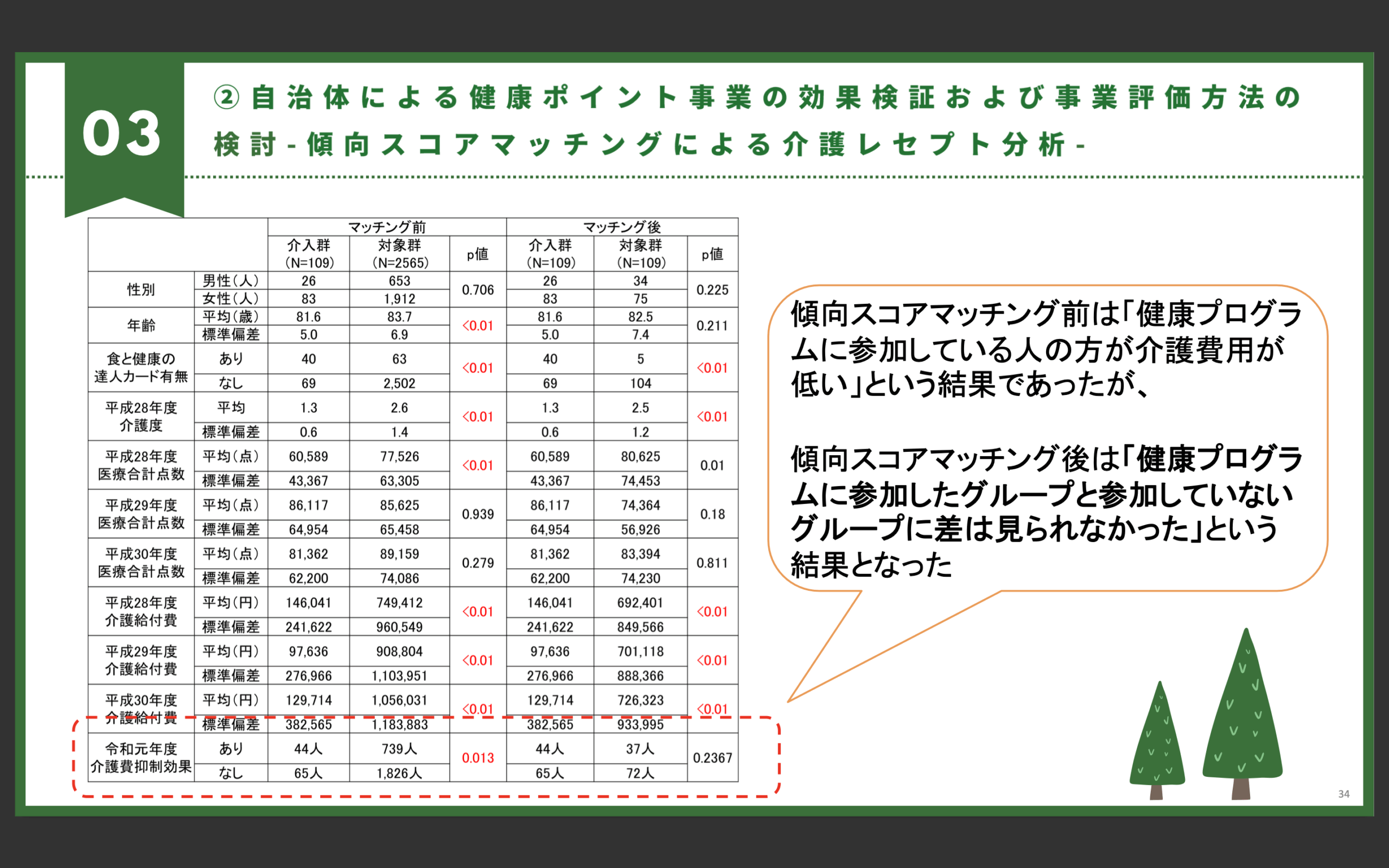

健康ポイント事業の介護費評価(医療+介護レセプト × 傾向スコアマッチング)

健康ポイント事業の効果は? ― 医療・介護レセプトを用いた検証より

近年、多くの自治体で導入が進む「健康ポイント事業」。ウォーキングや健康診断の受診など、健康づくりに取り組むことでポイントが貯まり、一定数に達すると商品券などに交換できる制度です。岩見沢市でも「100ポイントで1,000円」といった形で実施されています。

今回紹介された研究では、こうした健康ポイント事業の介護費への影響を、医療・介護のレセプト情報(歯科も含む)を活用して評価。参加者と非参加者を年齢や性別、健康状態で揃えたうえで(傾向スコアマッチングという手法を用いて)、費用面でどのような違いが生まれているのかを分析しました。

分析結果から見えたこと

一見すると、健康ポイントに参加している人の方が介護費が低いように見えましたが、属性を揃えて比較すると統計的に有意な差は見られませんでした。つまり、「参加すれば介護費が確実に下がる」とまでは言えないというのが今回の結論です。

得られたヒント

しかし、この結果が「意味がない」と断じられたわけではありません。重要なのは、ポイント付与だけでは限界がある可能性があるということ。たとえば、運動指導や継続的なサポート、事業の実施期間の延長など、“行動を続けられる仕組み”との組み合わせが必要だという示唆が得られました。

今後の検討ポイント

今後の検討課題としては、介護費の変化だけに注目するのではなく、特定健診の受診率や、本人が感じる健康感(主観的健康感)といった、より多面的な成果指標を含めた評価が求められています。

今回の研究でも、特定健診の受診率が、分析の精度や信頼性に影響を及ぼします。十分なデータが得られなければ、正確な効果の測定は難しくなります。

今後は、こうした“データの取りこぼし”を防ぐための仕組みづくりも必要です。

また、ポイント制度と他の施策(運動指導や継続支援など)をうまく組み合わせ、より長期的かつ個別に最適化されたプログラム設計へと発展させていくことが重要となります。

「運動=健康」だけでは語れない──高齢者医療の新しい視点

75歳以上の高齢者を対象に行われた今回の分析では、2017年度の医療レセプト、2018年度の特定健診、2019年度の医療レセプトを組み合わせた大規模なデータをもとに、「30分以上の運動習慣」が翌年度の医療費にどのような影響を与えるかを調べました。

手法として用いられたのは、「Causal Forest(因果フォレスト)」と「SHAP」という、個人単位での因果推定や影響要因の“見える化”を可能にする先進的な分析技術です。

その結果、「運動=医療費が下がる」という従来のイメージが、すべての人に当てはまるわけではないことが明らかになりました。

特に示唆的だったのは、心疾患の既往がある人では、運動習慣が医療費を“上げる方向”に作用していたという点です。

一方で、肝機能(GPT値)が高い人では、医療費を“下げる方向”に大きく働く傾向も見られ、こうした「効果の向きの違い」は、個人の既往歴や臓器機能によって大きく異なることが示されました。

また、1年前の医療費が高かった人ほど、運動による医療費減少効果が表れやすい傾向も確認されています。これらの知見は、「誰に・どのような運動を・どれくらい」勧めるべきかという、介入の個別最適化の必要性を強く示唆しています。

求められるのは「属性別のアプローチ」

本研究が示す最大の示唆は、「高齢者に運動を」という一律の方針ではなく、対象者の属性に応じた層別的なアプローチが必要だという点です。

たとえば、心疾患の既往がある方に対しては、医師の監督下での慎重な介入設計や、プログラム内容の個別調整が不可欠です。逆に、一定の健康課題を抱えながらも運動による恩恵が見込まれる方に対しては、積極的な支援が望まれます。

また、行政や保険者が展開する介入事業においては、「平均的に効果があったかどうか」だけでなく、「誰に効果があったのか/なかったのか」という個別の効果分布に着目した設計と評価が求められます。

高齢化が進む今、全員に同じ施策を提供する時代から、一人ひとりに合った支援を適切な方法で届ける時代へと移行しつつあります。本研究は、まさにその転換点に立ち会う私たちに向けて、高齢者保健施策の再設計に向けた新しい道筋を照らすエビデンスとなっています。

参加者ディスカッションで生まれたコラボ案(データ研究について)

1|咬合発達データと転倒リスク予測

参加者からは、「子どもの頃から集めた歯科(咬合・咀嚼)データを用いて、将来のフレイルや転倒リスクを予測したい」という提案が出ました。講演内でも、「子どもの頃から来院している患者に対し、将来どうなるかを“予測して伝えたい”」という歯科側の問題意識が共有されており(未来予測の話題)、さらに嚥下機能や再発リスク(誤嚥性肺炎など)を群比較したいというアイデアも提示されています。

長期の縦断デザインが理想ですが、文字起こし中でも触れられたように、「レセプトを遡及的につなぐ」「IT連携ができる現場データと自治体・医療全体のレセプトを橋渡しする」ことで、まずは短期でも“入口”となるモデル構築は可能、という現実的な進め方が議論されました。

2|歯科レセプト+満足度調査(PRO)で、定期検診投資とQOLを評価

「歯科は予防でも一定の費用がかかる。治療費との単純比較では価値が見えにくい」という参加者の指摘を受け、歯科レセプトに患者満足度(QOLや主観的健康感などのPatient-Reported Outcomes)を重ね、定量・定性の両面で“投資対効果”を測ろうという案が共有されました。講演のやりとりでも、満足度のような“オリジナルデータ”を病院側で収集・統合すれば、より精緻な評価ができるとの合意がありました。

これは、講演で示された「健康ポイント事業は医療・介護費だけでは効果が見えない」という評価課題ともパラレルです。“費用”以外のアウトカムを正面から扱う設計が、歯科・医科双方で求められていることが、ディスカッションを通じて浮かび上がりました。

補足:上記以外にも、「誤嚥性肺炎の既往を持つ群で、どのリハ/指導を行ったら再発リスクが下がるのかを比較したい」、「特定健診非受診者をどうデータに載せるか(受診率のボトルネック解消)」など、現場データと自治体・保険者データを行き来させる“橋渡し研究”の必要性が複数指摘されました。いずれも、講演で繰り返された“平均効果ではなく個別効果を見る”姿勢と地続きのテーマです。

今後の展望|“大学発NPO”が描くこれから

北海道教育大学岩見沢校の研究者たちによって立ち上げられたこのNPOは、これまで紹介してきたように、芸術やスポーツ、まちづくりといった多様な分野で、地域の実情に根ざした柔軟な取り組みを重ねてきました。

今後の展望としては、大学の知と人材を地域に持ち出し、社会実装する「橋渡し役」としての機能をさらに強化することが大きな柱になります。大学の中だけでは難しいスピード感や柔軟性を、NPOという形態を通じて確保し、教育や研究で生まれたアイディアを、現場で“動かせるかたち”に落とし込んでいきます。

たとえば、これまで大学の研究費などで立ち上げてきたプロジェクトを、NPOとして継続・拡張する体制を整えると同時に、地域のニーズと大学のリソースをつなぐ「受け皿」としての仕組みも強化していく方針です。地域イベントとの連携、民間企業や行政との協働、教育・福祉・医療など異分野との掛け算にも積極的に取り組み、単発の事業で終わらせない“続く仕組みづくり”を目指します。

また、今後は「資金の回し方」「事業の持続可能性」そのものを大学と共に探る場としてもNPOが活用されていく可能性があります。

研究・実践・事業運営が循環し合うことで、地域共創の拠点をつくっていきます。

謝辞

第13回はとなびでは、北海道教育大学岩見沢校 准教授/教育大発NPO法人理事の鈴木哲平先生にご登壇いただき、大学発の実践を社会実装へとつなぐ取り組みと、データサイエンスに基づく評価・政策設計の考え方について、極めて示唆に富むお話を賜りました。

特に、「平均ではなく個別効果を視野に入れる」視点は、現場での介入設計や行政施策の再考に直結する重要な示唆となりました。

加えて、参加者とのディスカッションを通じ、今後の共同研究や協働実装へ向けた具体的な第一歩が共有できたことを大変心強く感じております。

ここに、貴重な知見と学びの機会をご提供くださった鈴木哲平先生に深く感謝申し上げるとともに、今後も地域に根ざした価値創造のパートナーとして、引き続きご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

鳩が丘歯科クリニック

〒068-0828 北海道岩見沢市鳩が丘3-1-7

中央バス「幌向線」「緑が丘・鉄北循環線」岩見沢バスターミナルで乗車

「岩見沢市役所前」で下車。バス停から徒歩5分です。

https://www.hatogaoka-dc.jp/

鳩が丘歯科クリニック

鳩が丘歯科クリニック